BtoB-EC(企業間取引の電子商取引)市場は、メーカーの卸売業などで急速に拡大し続けています。業務のEC化に未着手の企業の経営者や販売管理者の人でなくとも、BtoB-ECの実体が気になることでしょう。BtoB-EC市場の急成長の理由はどこにあるのか。本記事では、BtoB-ECの市場規模が右肩上がりに拡大の一途をたどっている本当の理由とBtoB-EC市場の裏側にある背景について詳しく解説していきます。

1.BtoB-ECの市場規模はBtoCよりもはるかに巨大

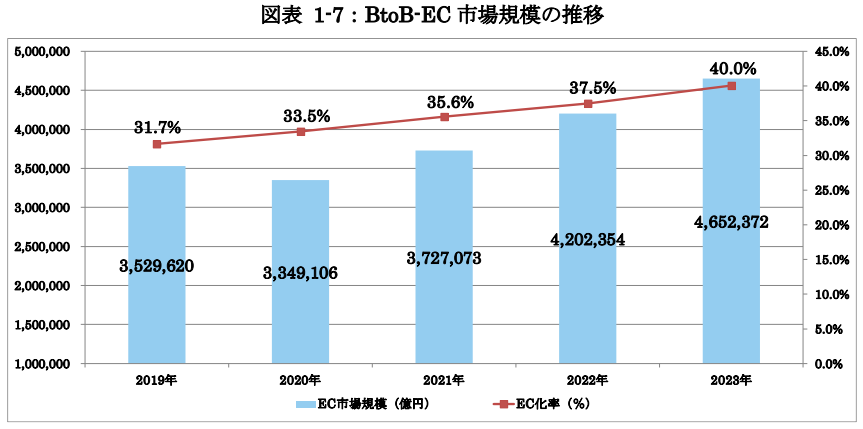

BtoB-ECの市場規模がBtoCよりも大きく上回ることをご存じでしょうか。経済産業省が2024年9月に発表した、令和5年度の電子商取引(エレクトリックコマース)の市場調査に関する報告書によれば、日本国内のBtoB-EC市場規模はなんと465 兆 2,372 億円(前年比 10.7%増)に達しています。商取引市場におけるEC市場の割合を示す「EC化率」にいたっては、前年から 2.5 ポイント増の 40%と、全商取引金額の3割を超える勢いを見せているのです。

一方、BtoC-EC市場の規模は24 兆 8,435 億円です。通常、ECと言えば楽天市場やAmazonなどの一般消費者向けの大手インターネットショップが浮かびますが、実際には法人が法人向けにサービスを提供するBtoB-EC市場が圧倒的に大きく、個人向けECの市場規模の約18倍という大きさで拡大していることが分かります。

出典:令和5年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)

2.市場規模が急拡大する4つの背景

本段落では、BtoB-EC市場の急成長に寄与している要因について詳しく説明します。

2-1.アナログ業務にEC化の余地

BtoB-EC市場が成長し続けている理由の一つとして、アナログ業務にEC化の余地があったことが挙げられます。日本のBtoB取引は、昭和時代から長らく電話やFAX、企業への直接訪問など、アナログな手法が主流でした。実際、市場規模が3割を超えたといっても、残りの7割弱がEC化されていないことからも明らかでしょう。

ただし、現代では情報技術の進化により、インターネット、パソコン、スマートフォンなどのツールが普及し、EC化に適した環境が整ってきました。特にアナログベースの受発注業務や請求書発行業務などは、効率化の余地が多く、EC化に適していました。しかし、急拡大といっても、1年で一気に増加したわけではなく、数年にわたって毎年同様の割合で増加しているという傾向があります。このようなじわじわと拡大してきた流れは、日本人の企業特有のものでしょう。それは、他社の動向を見てから、好調であれば自社でも導入しようという、周りに合わせようとする日本人の姿勢がもたらした結果といえます。

2-2.働き方改革による後押し

2019年4月から施行が始まった「働き方改革」によって後押しされたこともBtoB-ECの市場規模が拡大し続ける大きな理由となっています。特に、この改革の中で重要なのは「長時間労働の是正」です。厚生労働省は、生産性向上と就業環境の改善を企業に求めています。「少子高齢化による生産年齢人口の減少」や「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」に対応する必要があります。

生産年齢人口が減り続けているにもかかわらず、日常業務をこなすだけで手いっぱいという状況の企業は、今後業務が正常に機能しなくなる危険性をはらんでいるといえるでしょう。すなわち、無駄に手間がかかっている業務を見直して、効率的に業務を遂行できるように改善する必要が出てきたわけです。結果として、余剰な人的経費をかけていた部署からデジタル化が進められました。電話やFAXで何度もやり取りしていた受発注業務や多量な書類に振り回された請求書発行業務、入金確認にかけた一連の業務などは、人間の手間が多くかけられていたため、EC化の効果が出やすかったといえるでしょう。

2-3.ITインフラの整備とデバイスの普及

ITインフラの整備とデバイスの普及も、BtoB-EC市場の拡大に寄与しました。インターネット環境は都市部だけでなく、全国的に広がりました。大企業だけでなく地方都市の零細企業でも容易にインターネットを利用できる状況が整えられたことにより、インターネットを利用した同様のビジネスモデルが全国どこでも使えることになったことが、市場の拡大を促しました。

さらにマルチデバイス化によって、パソコンを使用できない人はスマートフォンというように、より多くの人が容易にシステムに接続し、多くの業務をこなせるようになってきているのです。

2-4.日本特有の商習慣に対応

日本特有の商習慣に対応して、独自のシステムが誕生したこともBtoB-ECの成長に貢献しました。 日本のBtoB取引では、商品が同じでも取引先ごとに価格が異なることがよく見られます。また、BtoCのようにすべての顧客にすべての商品を見せるのではなく、顧客の信用度に応じて、見せる商品の範囲が異なる場合もあります。

したがって、ECシステムには高い柔軟性・自由度が要求されるのです。同様に、決済方法も取引先との信用関係によっては、種類が異なるでしょう。このような日本特有の商習慣に対応するために、独自のシステムが開発され、BtoB-ECのアプリやシステムが汎用的に進化したため、中小企業でも導入しやすくなり、市場規模が拡大したといえるでしょう。

3.波に乗り遅れた企業には大きなデメリットが!

こうして、BtoBのEC化が拡大し続ける現代においては、EC化の波に乗り遅れることが企業にとって大きなデメリットになるかもしれません。BtoBのEC化が進まなければ、非効率な業務フローを継続することでしょう。その場合、取引先によってEC化の進んだ他社と比較されたら、どうなりますか。取引先企業が取引において手間がかかることに不満を感じた場合、他社へと離れていってしまうかもしれません。さらに、社外だけではなく社内においても、問題があります。たとえば、非効率な手作業が大量に発生していることが原因で、長時間労働により社員が疲弊し、優秀な社員が他社に移ってしまうかもしれません。そうなれば、業務の非効率化の悪循環が進んでしまいます。

インターネットにおける取引は、実際に移動できる範囲だけではなく、業種によっては、日本全国、世界へと商圏を拡大することが可能です。よって、取引対象の数も桁外れに多くなり、売上の拡大も見込めるでしょう。EC化への手をこまねいていることで、みすみす大きな利益を逃してしまうことにもなりかねません。ウィズコロナ、アフターコロナの時代では、営業手法も変化しています。直接企業訪問する機会も減少しているため、EC化による顧客データを有効活用した効果的な営業手法が求められているといえるでしょう。

4.BtoB-ECの導入を成功させるには

しかし、BtoB-ECを導入しただけでは成功が保証されるわけではありません。EC化した販促活動も、取引先のケアをせず放置したままでは売上を確保することは難しいでしょう。なぜなら、他社でも同様にEC化を進めており、自社の差別化が必要になってくるからです。そこで、BtoB-ECの競合サイトを研究する必要が出てきます。利用する取引先企業にとっては、複数のサイトを比較しやすく、サイトの利便性だけで売上を左右させてしまいかねません。ECが発達した現代においては、インターネットでの注文も当たり前になり、ユーザーも操作に慣れてきています。

他社のサイトと動線が異なれば、違和感を覚えて、ユーザーが途中でサイトを離脱してしまうかもしれません。また、BtoBでは、継続的な取引をしていくことになります。よって、コンテンツマーケティングに代表されるような、相手が求めている情報を提供し、自社都合の販促にとらわれないサイト戦略が重要になるでしょう。また、既存顧客との取引もECサイトへ誘導し、効率化を進める必要があります。

5.まとめ

このような理由から、BtoB-ECの市場規模は、今後もさらに拡大し続けていくことが予想されます。よって、EC化の有無は企業にとって死活問題といっても過言ではありません。今後、時代の波に乗り遅れて淘汰されないように、EC化システムの導入を検討してみてはどうでしょうか。急速に進化していくIT時代に合わせて、早く成果を上げるためにも、使いやすいシステムを利用し、市場に参入するのがよいでしょう。